|

|

|||

|

|||

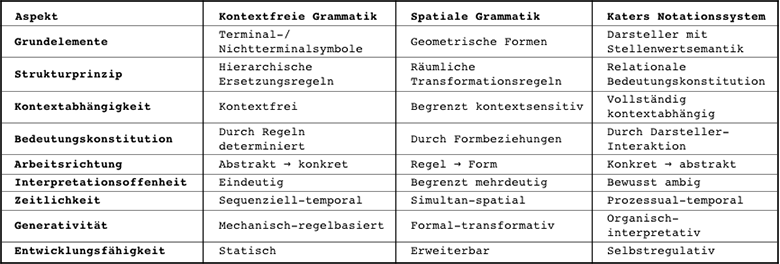

Katers Notationssystem im Kontext formaler Grammatiktheorien

Die theoretische Einordnung von Katers Notationssystem in die Tradition spatialer Grammatiken wirft unweigerlich die Frage nach der Beziehung zu klassischen Grammatiktheorien auf. Schließlich entstammt der Begriff "Grammatik" der Sprachwissenschaft und ist untrennbar mit Konzepten wie kontextfreien Grammatiken, Nichtterminalsymbolen und Terminalsymbolen verbunden. Diese formalen Werkzeuge zur Sprachgenerierung scheinen auf den ersten Blick weit entfernt von Katers intuitivem, bildnerischem Ansatz. Doch gerade die Auseinandersetzung mit diesen Konzepten schärft das Verständnis für die Eigenart seines Systems.

Eine kontextfreie Grammatik funktioniert als mechanisches Erzeugungssystem: Abstrakte Platzhalter (Nichtterminalsymbole) werden schrittweise durch konkrete Elemente (Terminalsymbole) ersetzt, bis ein fertiger Satz entsteht. Der Prozess folgt festen Regeln und ist kontextunabhängig - die Ersetzung von A durch B erfolgt immer gleich, unabhängig von der Umgebung. Diese Systematik ermöglicht es, aus einem endlichen Regelsystem unendlich viele korrekte Sätze zu generieren.

Katers "Darsteller" scheinen zunächst den Terminalsymbolen zu entsprechen - sie sind die konkreten, sichtbaren Elemente seines Systems. Doch diese Analogie erweist sich als irreführend. Während Terminalsymbole statische Endpunkte sind, verhalten sich Katers Darsteller dynamisch und kontextuell. Der Darsteller "Herz" ist nie einfach nur "Herz", sondern wird durch Größe, Farbe, Position und Beziehung zu anderen Elementen kontinuierlich moduliert. Er ist weniger ein festes Terminal als ein variables, bedeutungsoffenes Zeichen.

Noch problematischer wird die Analogie bei den strukturierenden Elementen. Katers Gitter, Rahmen und Verbindungslinien könnten als "Nichtterminalsymbole" interpretiert werden, da sie anderen Elementen Struktur verleihen. Doch sie verschwinden nicht nach getaner Arbeit wie in formalen Grammatiken, sondern bleiben als bedeutungstragende Elemente sichtbar und wirksam. Die klare Hierarchie zwischen strukturierenden und strukturierten Elementen, die kontextfreie Grammatiken charakterisiert, existiert in Katers System nicht.

Die Kontextfreiheit selbst steht in diametralem Gegensatz zu Katers "Stellenwertsemantik". Während in formalen Grammatiken Regeln unabhängig vom Kontext angewendet werden, ist bei Kater gerade der Kontext bedeutungskonstitutiv. Der gleiche Darsteller kann je nach räumlicher Einbettung völlig unterschiedliche Bedeutungen annehmen. Diese Kontextabhängigkeit macht sein System lebendiger, aber auch unberechenbarer als formale Grammatiken.

| 2025 | Aktuelles Artisstatement [Link] | |

| 2022 |

Für eine Bewerbung [Link] |

|

| 2003 | Was wir sehen, wenn wir zeichnen [Link] |

|

| 2002 | Die Transparenz-Paradoxie (freundliche Post) [Link] |

|

| 1997 |

Für: DIE REDE [Link] |

|

| Siehe auch: Hannes Kater – Die Bewerbung Druckfähige PDF-Publikation, Version 1.22, Stand Mai 2025 80 Seiten, 29,7 x 21 cm |

||

| Mit Artist-Satement, Werkbeispielen, Lehrkonzept und Lebenslauf |

||

| Als besseres PDF: 21 MB Minimale Qualität: 11 MB |

||

| |

||

|

Weitere Texte |

||

| Die Frage nach der Realität der Zeichen: Zwischen Realis- mus und Nominalismus [Link] |

2025 | |

| Liminalität und Katers Zeichenpraxis – Eine kunsthistorische Perspektive [Link] |

2025 | |

| Ein Experiment mit ungewissem Ausgang [Link] |

2025 | |

| Die produktive Logik der Nachträglichkeit [Link] |

2024 | |

|

Hat Hannes Katers Notations- |

2024 | |

| Katers Notationssystem im Kontext formaler Grammatiktheorien [Link] |

2024 | |

Die Generativität - die Fähigkeit, aus endlichen Mitteln unendliche Variationen zu erzeugen - teilen beide Systeme, funktioniert aber grundverschieden. Formale Grammatiken generieren mechanisch nach festen Regeln, Katers System generiert interpretativ durch kreative Kombination. Es erzeugt nicht nur neue Anordnungen, sondern neue Bedeutungen.

Die Abgrenzung zu formalen Grammatiken verdeutlicht eine grundlegende Eigenschaft von Katers System: seine bewusste Anti-Formalität. Während kontextfreie Grammatiken auf Eindeutigkeit und Determinismus setzen, kultiviert Kater Ambiguität und Mehrdeutigkeit. Seine Darsteller sind nicht definierbar wie Terminalsymbole, sondern interpretationsoffen wie lebendige Zeichen.

Besonders aufschlussreich ist die Umkehrung der Arbeitsrichtung: Während formale Grammatiken von abstrakten Strukturen zu konkreten Äußerungen ableiten, arbeitet Katers System von konkreten Darstellern zu abstrakten Bedeutungen. Es ist weniger generativ als interpretativ, weniger regelbasiert als erfahrungsbasiert. Diese Umkehrung macht deutlich, dass Katers System nicht nur eine visuelle Variante sprachlicher Grammatiken ist, sondern ein fundamental anderes Paradigma repräsentiert.

Die Gegenüberstellung zeigt, dass die Begriffe der formalen Grammatik für Katers System primär abgrenzend funktionieren. Sie helfen zu verstehen, was sein System nicht ist: nicht regelbasiert, nicht hierarchisch, nicht kontextfrei, nicht mechanisch generativ. Diese Abgrenzungen sind jedoch produktiv, weil sie die Eigenart von Katers Ansatz schärfen und verdeutlichen, dass er einen alternativen Weg zu strukturierter Bedeutungsproduktion eröffnet.

|

||

Anhang

Die Chomsky'sche Phrasenstrukturgrammatik, entwickelt von Noam Chomsky in den 1950er Jahren, revolutionierte unser Verständnis von Sprache und gilt als eine der einflussreichsten Theorien des 20. Jahrhunderts. Um ihre Bedeutung zu verstehen, muss man sich zunächst vergegenwärtigen, wie Sprachwissenschaft vor Chomsky funktionierte.

Bis in die 1950er Jahre betrachteten Linguisten Sprache hauptsächlich als erlerntes Verhalten, das durch Nachahmung und Wiederholung erworben wird. Sprache wurde als Sammlung von Gewohnheiten verstanden, die sich durch Konditionierung entwickeln. Chomsky stellte diese Sichtweise grundlegend in Frage: Wenn Sprache nur angelerntes Verhalten wäre, fragte er, wie können dann Kinder bereits im Alter von wenigen Jahren völlig neue Sätze bilden und verstehen, die sie nie zuvor gehört haben? Wie können sie aus einer begrenzten Anzahl von Beispielen unendlich viele neue, grammatisch korrekte Äußerungen produzieren?

Chomskys Antwort war revolutionär: Menschen besitzen eine angeborene Fähigkeit zum Spracherwerb, eine Art "Sprachorgan" im Gehirn, das mit universellen grammatischen Prinzipien ausgestattet ist. Diese Universalgrammatik ermöglicht es jedem Kind, aus den sprachlichen Äußerungen seiner Umgebung die dahinterliegenden Regeln zu erschließen und ein komplettes grammatisches System zu entwickeln. Sprache ist demnach nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern ein Fenster in die Struktur des menschlichen Geistes.

Das Herzstück von Chomskys Theorie ist die Phrasenstrukturgrammatik, ein formales System, das beschreibt, wie Sätze aus kleineren Einheiten zusammengesetzt werden. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Satz wie "Der kluge Hund jagt die schwarze Katze." Chomsky zeigte, dass dieser Satz nicht einfach eine Aneinanderreihung von Wörtern ist, sondern eine hierarchische Struktur besitzt. Der Satz gliedert sich in eine Nominalphrase ("Der kluge Hund") und eine Verbalphrase ("jagt die schwarze Katze"). Die Nominalphrase wiederum besteht aus einem Artikel ("der"), einem Adjektiv ("kluge") und einem Substantiv ("Hund"). Diese Struktur lässt sich als Baumdiagramm darstellen, in dem jeder Knoten eine grammatische Kategorie repräsentiert.

Die Genialität dieses Ansatzes liegt in seiner Fähigkeit, mit einer begrenzten Anzahl von Regeln unendlich viele Sätze zu erzeugen. Die Regeln funktionieren wie ein Rezept: "Eine Nominalphrase kann bestehen aus einem Artikel, einem Adjektiv und einem Substantiv" oder "Ein Satz kann bestehen aus einer Nominalphrase und einer Verbalphrase." Diese Regeln sind rekursiv – sie können sich selbst aufrufen und dadurch beliebig komplexe Strukturen erzeugen. So kann eine Nominalphrase eine weitere Nominalphrase enthalten ("der Hund des Nachbarn"), was theoretisch unendlich fortsetzbar ist.

Ein weiterer revolutionärer Aspekt von Chomskys Theorie war die Formalisierung der Grammatik. Er entwickelte eine mathematische Notation, die es ermöglichte, grammatische Regeln präzise zu beschreiben und zu analysieren. Diese Formalisierung machte Sprachwissenschaft zu einer exakten Wissenschaft und ermöglichte es, Hypothesen über Sprache systematisch zu testen. Gleichzeitig etablierte Chomsky eine Hierarchie verschiedener Grammatiktypen, von einfachen regulären Grammatiken bis zu komplexen kontextsensitiven Grammatiken, wobei natürliche Sprachen in die Kategorie der kontextfreien Grammatiken fallen.

Die Auswirkungen dieser Theorie reichten weit über die Sprachwissenschaft hinaus. Sie inspirierte die Entwicklung der Computerlinguistik und der künstlichen Intelligenz, da formale Grammatiken die Grundlage für Programmiersprachen und Sprachverarbeitungssysteme bilden. In der Psychologie führte sie zu neuen Erkenntnissen über die Funktionsweise des menschlichen Geistes und untermauerte die Vorstellung, dass komplexe kognitive Fähigkeiten auf angeborenen Strukturen basieren. Die Philosophie wurde durch die Idee beeinflusst, dass Sprache ein Schlüssel zum Verständnis der menschlichen Natur ist.

Diese Limitation erkannten Stiny und Gips, als sie ihre Shape Grammars entwickelten. Sie übernahmen Chomskys grundlegende Einsicht, dass komplexe Strukturen regelbasiert erzeugt werden können, mussten aber das sequenzielle Paradigma aufgeben. In visuellen Systemen gibt es keine natürliche Leserichtung, keine zeitliche Abfolge, keine eindeutige Hierarchie von links nach rechts oder von oben nach unten. Stattdessen organisieren sich visuelle Elemente durch räumliche Beziehungen: Nähe und Distanz, Überlappung und Trennung, Größenverhältnisse und Proportionen.

Zum Seitenanfang

Zum Seitenanfang